-

微信二维码

-

热线电话

×电话

张经理

17203711177

- 返回顶部

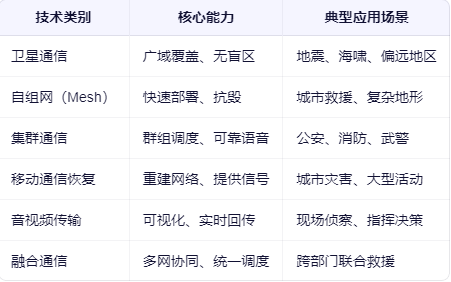

以下是主要的应急通信技术分类及其应用:

一、卫星通信技术

利用地球轨道上的通信卫星作为中继,实现远距离、广域覆盖的通信,是可靠的应急通信手段之一。

1. 静止轨道卫星通信(GEO)

特点:覆盖范围大(单星可覆盖1/3地球),信号稳定。

应用:海事卫星(Inmarsat)、天通一号(中国)、VSAT便携站。

优势:带宽较高,支持语音、视频、数据。

局限:高纬度地区信号弱,终端体积较大。

2. 低轨卫星通信(LEO)

特点:轨道低、延迟小、终端小型化。

应用:铱星(Iridium)、星链(Starlink)、北斗短报文(中国)。

优势:全球覆盖、抗毁性强,适合极端环境。

发展趋势:低轨星座(如“GW”计划)将大幅提升应急通信能力。

3. 北斗短报文技术(中国特有)

特点:定位+通信一体化,可在无地面网络时发送短消息。

应用:救援人员定位上报、灾情信息回传。

优势:自主可控,特别适合山区、海上等盲区。

二、无线自组网技术(Ad-hoc / Mesh)

无需依赖基础设施,设备之间自动组网,动态路由,抗毁性强。

1. Mesh自组网

原理:每个节点既是终端也是中继,网络拓扑可动态调整。

应用:消防救援、地震废墟、复杂地形。

优势:快速部署、多跳传输、抗节点失效。

技术标准:IEEE 802.11s、专用无线Mesh协议。

2. 无线传感网(WSN)

应用:灾害监测(如滑坡、火灾)、环境数据采集。

特点:低功耗、大规模部署、自组织。

三、集群通信技术

专为公共安全和应急部门设计的专用无线通信系统,支持群组呼叫、优先级调度、加密等。

1. 数字集群系统

PDT(Police Digital Trunking):中国公安标准。

TETRA(Terrestrial Trunked Radio):欧洲标准,广泛用于消防、交通。

dPMR / DMR:民用数字对讲标准。

优势:高可靠性、支持群呼、紧急呼叫、身份认证。

2. 宽带集群(B-TrunC)

基于4G/5G技术,支持高清语音、视频、大数据传输。

应用:融合指挥调度平台。

四、移动通信恢复技术

在灾后快速恢复或重建移动通信服务。

1. 应急通信车 / 通信方舱

集成卫星回传、4G/5G基站、电源系统。

可快速部署为临时通信中心,提供手机信号覆盖。

2. 便携式微基站(Small Cell)

小型化蜂窝基站,可通过卫星或微波接入核心网。

适用于局部区域快速恢复通信。

3. 高空平台通信(HAPS)

利用无人机、飞艇等高空平台搭载通信载荷,提供临时信号覆盖。

应用:系留无人机基站、太阳能无人机(如“彩虹”无人机)。

五、音视频传输技术

用于实时回传现场图像,支持可视化指挥。

1. 单兵图传系统

救援人员佩戴摄像头,通过4G/5G或专网回传视频。

支持加密、低延迟传输。

2. 无人机图传

无人机搭载高清摄像头,进行空中侦察。

可结合热成像、激光测距等功能。

3. COFDM无线视频传输

抗多径干扰能力强,适合复杂城市环境。

广泛用于消防、公安现场直播。

六、融合通信技术

将多种通信技术整合到统一平台,实现互联互通。

1. 异构网络融合

将卫星、4G/5G、Mesh、集群电台等接入同一指挥系统。

实现“一屏通览、一键调度”。

2. IP化统一通信平台

基于SIP协议,融合语音、视频、消息、数据。

支持跨部门、跨区域协同指挥。

七、新兴前沿技术

1. 5G应急通信

大带宽:支持高清视频、VR/AR指挥。

低时延:远程操控无人机、机器人。

海量连接:支持大量传感器接入。

2. AI与大数据

智能调度:根据灾情自动分配通信资源。

预测分析:结合气象、地理数据预判通信需求。

3. 区块链

用于应急信息的可信记录与共享,防止篡改。

总结:应急通信技术体系

发展趋势

1. 空天地一体化:卫星 + 高空平台 + 地面网络深度融合。

2. 智能化:AI驱动资源调度与故障预测。

3. 宽带化:从语音为主向高清视频、大数据演进。

4. 国产化与自主可控:如天通、北斗、PDT等中国标准广泛应用。

应急通信技术正朝着更智能、更融合、更高效的方向发展,为构建“全灾种、大应急”体系提供坚实支撑。

相关推荐: